“Autonomia è responsabilità”: riflessioni sull’autonomia differenziata con il professor Patrizio Bianchi

di Valeria Vidotto

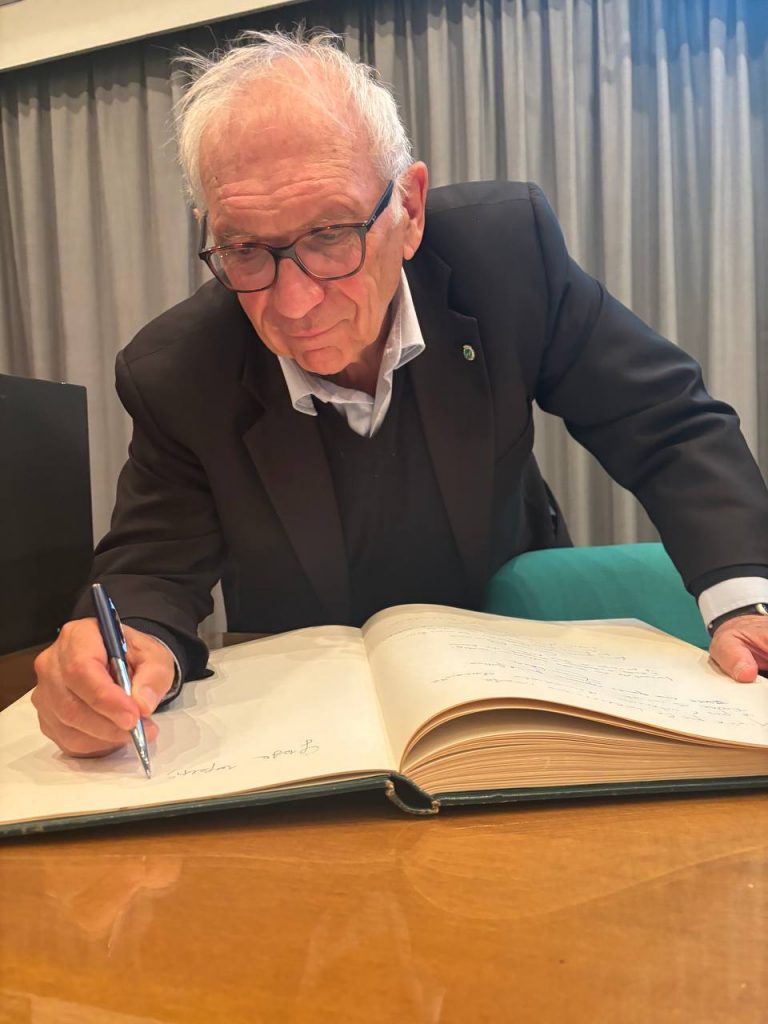

“Assumetevi la responsabilità di tenere insieme le cose” è il monito che il professor Patrizio Bianchi ha rivolto agli studenti del Lamaro Pozzani durante un incontro sul tema dell’autonomia differenziata, tenutosi presso il Collegio lo scorso 9 aprile.

La frase riassume appieno la questione cruciale attorno a cui si snodano le tematiche affrontate dal relatore: la discussa autonomia regionale, la crisi dell’istruzione e dell’educazione, la situazione geopolitica ed economica attuale. “Assumersi la responsabilità”, cioè non delegare il proprio ruolo gestionale in un qualunque ambito, e “tenere insieme le cose”, ovvero andare oltre i propri interessi e inserirsi in un quadro più ampio: questo è l’atteggiamento che Bianchi ritiene vincente nella risoluzione di problemi complessi e non semplificabili, come l’autonomia differenziata.

A tal proposito, la sua riflessione sul tema parte dall’esperienza personale e dalla sua prestigiosa carriera, che gli hanno consentito di sviluppare una visione ampia ed elaborata del mondo in cui viviamo.

Innanzitutto, il professore si ritiene estremamente fortunato per aver avuto, durante gli studi universitari, dei “grandi maestri”, capaci di insegnargli a fare ogni cosa guardando oltre i propri limiti, cercando di “vedere al di là delle cose”: è questo il significato anche etimologico che egli attribuisce al termine “educazione”, da non confondere, invece, con “istruzione”, che designa l’insegnamento in senso tradizionale.

L’esperienza di rettore presso l’università di Ferrara (2004-2010) consente a Bianchi di vivere in prima persona la difficoltà di conciliare la gestione di un’istituzione pubblica ben consolidata con un contesto dinamico, in continuo cambiamento. Tale tema si ripresenta più volte anche nei vari incarichi politici ricoperti dal professore, tra cui quello di assessore alle politiche europee per lo sviluppo, scuola, formazione, ricerca, università e lavoro della Regione Emilia Romagna (2010-2020) e di ministro dell’istruzione nel governo Draghi (2021-2022). Ancora una volta, tali esperienze ribadiscono la complessità di amministrare delle strutture “già date” tentando di adeguarle ai continui cambiamenti del contesto in cui sono inserite.

Dunque, applicando tale principio al tema dell’autonomia differenziata, Bianchi ritiene positivo che a ogni Regione venga riconosciuta la capacità di risolvere le sue specifiche problematiche purché, nel farlo, non dimentichi di essere parte di un contesto più ampio (l’organismo statale). Insomma, sono parimenti indispensabili lo spirito di identificazione proprio di ogni Regione e la consapevolezza di appartenere a una collettività il cui benessere non dev’essere osteggiato.

Per chiarire la propria posizione in materia di autonomia, il professore adotta un parallelismo con un tema a lui caro: quello della scuola e dell’istruzione. In quest’ambito, egli ritiene fondamentale la presenza dell’autonomia: “Non si può gestire una struttura educativa se non si ha piena autonomia didattica, ovvero senza potersi prendere responsabilità”. Anche quando si vuole fare un “salto di dimensione”, e cioè dar vita a un’organizzazione, è necessario tener conto delle singole autonomie di cui essa si compone: è con questo spirito che il professor Bianchi ha diretto le attività per la costituzione del Tecnopolo di Bologna, cuore dell’eccellenza italiana in ambito di Big Data e AI, nonché punto di riferimento della rete europea di supercalcolo. Nel realizzare tale missione, egli spiega di aver portato avanti un punto di vista innovativo, sfruttando le risorse disponibili con lo scopo di garantire un benessere collettivo.

Il tema del benessere collettivo ritorna più volte nel discorso di Bianchi, anche quando ricorda quale fosse il proprio compito nel governo Draghi: in veste di ministro dell’istruzione, è riuscito a riportare a scuola, dopo la pandemia di Covid-19, ben 8 milioni di alunni e 2 milioni di dipendenti. Egli spiega che questo non sarebbe stato possibile senza il coinvolgimento di tutti gli attori nella loro rispettiva autonomia e individualità.

Come nella scuola, anche nel Paese è necessario riconoscere l’esistenza di problemi diversi, che vanno affrontati in modi differenti, senza trascurare lo spirito comunitario. L’articolo 2 della Costituzione italiana riconosce infatti i diritti del singolo, ma al contempo lo chiama ad esercitare un “dovere inderogabile”: la solidarietà politica, economica e sociale. In quest’ottica, quindi, le Regioni devono fare i conti con la possibilità di mettersi al servizio le une delle altre: paradossalmente, “l’autonomia differenziata richiederebbe maggior senso di unità”.

Parlando proprio di unità, Bianchi ne analizza l’importanza sia a livello statale sia a livello europeo, facendo riflettere gli studenti sull’enorme importanza di aggregarsi per sostenere il confronto con potenze al pari degli USA o della Cina. A tal proposito, porta l’esempio di come il nostro cellulare sia costituito da componenti costruiti principalmente in Cina, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, mentre le piattaforme che utilizziamo quotidianamente siano tutte di invenzione cinese o statunitense.

Alla luce di ciò, è evidente la poca rilevanza di uno Stato e, soprattutto, di una sua Regione nello scacchiere mondiale. Inoltre, è chiaro come il nostro mondo globalizzato sia frutto di un importante paradosso: “l’indipendenza del singolo è fortemente legata all’interdipendenza”.

Se si vuole realizzare l’autonomia differenziata, è dunque necessario trovare una visione, un sistema organizzativo, un collante che porti le Regioni ad affrontare i propri problemi sapendo di avere il peso di un’Italia e di un’Europa sulle spalle. Va recuperato il senso di responsabilità verso il nostro territorio e il resto del mondo.

Quindi, l’autonomia differenziata si deve basare su un progetto che conceda responsabilità ai singoli, in un’ottica più ampia di pace e unità. La soluzione ai problemi, infatti, non risiede nella chiusura “alla Donald Trump” e nel protezionismo: secondo Bianchi, “per ridurre le dipendenze dobbiamo aumentare le interdipendenze”.

Al termine della discussione in materia di autonomia, il professore, stimolato dagli interrogativi degli studenti, ha approfondito alcuni temi legati al mondo dell’istruzione che lo ha visto protagonista, in quanto ministro, di azioni a miglioramento dell’istruzione secondaria di primo grado (la scuola media), così come ha dibattuto sulle problematiche legate all’evoluzione tecnologica e all’intelligenza artificiale.